di Giuseppe (Pino) Scaglione. Due giorni, durante l’anteprima, girando per i padiglioni della Biennale di Architettura di Venezia, alla sua diciottesima edizione (che coincide con apertura alla stampa il giorno 18 maggio, per giunta giorno del mio compleanno, dunque quale festa migliore per un architetto!), per cogliere, ancora una volta la direzione in cui prova ad andare questa sempre più complessa attività umana del costruire edifici e non solo, che va sotto il nome di Architettura, un tempo una signora piena di bellezza ed energia, oggi sempre più spenta e in attesa di cambiare il suo corso in declino per potersi rianimare.

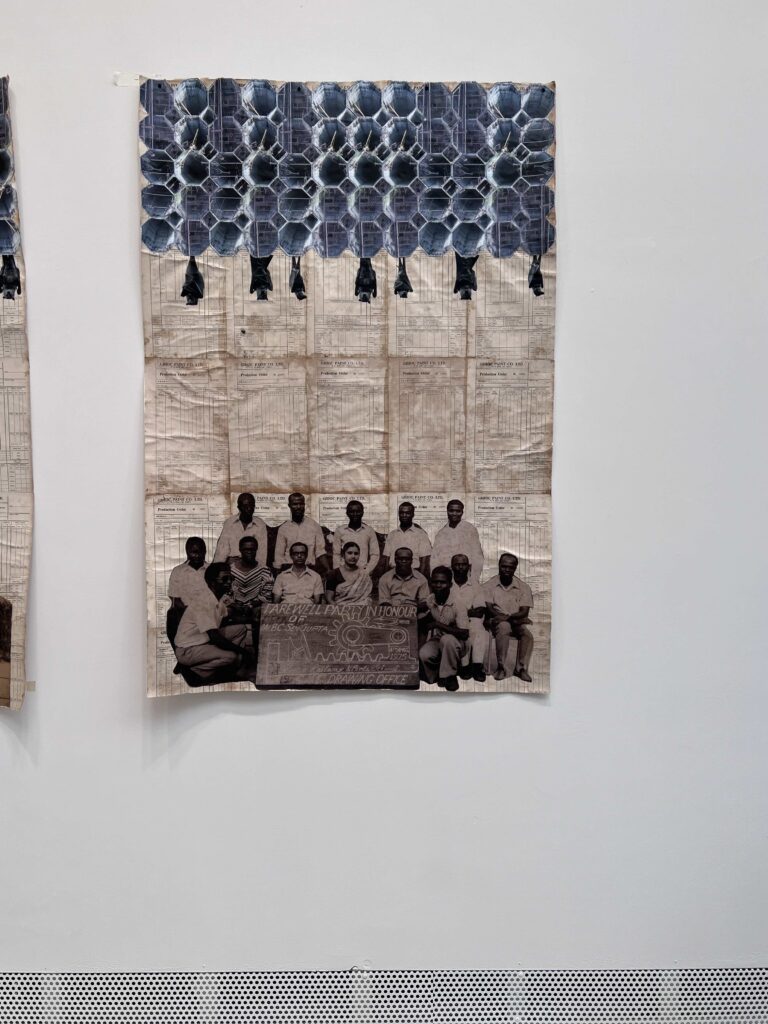

Prima domanda, innanzitutto, c’è ancora da costruire? Dove, come, perché? La risposta potrebbe essere venuta proprio dal Padiglione Italia, se non fosse stato mal congegnato e caotico, ovvero la risposta è no, non c’è da costruire ancora, bensì da ripensare tutto, tanto. La sorpresa, direi l’unica, invece, viene proprio dagli emergenti, dai tanti, interessanti studi che vengono dai paesi africani e che la Leslye Lokko, curatrice di questa edizione, ha selezionato con molta intelligenza e acume critico, collocandoli nel padiglione centrale dei Giardini di Castello. Il resto della Biennale, possiamo dire che ruota intorno a questa straordinaria ventata di bellezza, freschezza e autenticità che arriva dal miglior talento emergente, proveniente dall’Africa. Infatti, oltre ad alcuni bellissimi progetti e relativi straordinari modelli, come quelli dello studio Adjaye, questa edizione presenta una nuova e diversa sensibilità progettuale, molto legata alla natura e all’attenzione ad elementari, ma sempre più necessari principi ecologici.

L’impressione che se ne trae, se prestiamo attenzione proprio alla possente presenza africana, è quella di una Biennale che ancora una volta mette al centro le questioni del pianeta, le diverse emergenze ambientali, con una necessaria riconversione della professione di architetto, meno “costruttore” e più orientato a trovare soluzioni in equilibrio tra bisogni emergenti e disastri ecologici. Infatti, proprio la Leslye Lokko, durante la prima conferenza stampa di presentazione a marzo, aveva parlato della sostituzione del termine architetto con quello di “Practioner”, quasi evocando i Placemakers descritti dalla geniale Elena Granata nel suo libro di successo con omonimo titolo, mettendoci in guardia sul fatto che se non si intercetta il reale bisogno di cambiamento che la società esprime, a breve degli architetti, tranne una sempre più ristrettissima cerchia, si potrà fare a meno.

Dunque, in giro per Arsenale e Giardini, ho visto molta denuncia sullo stato del nostro pianeta e il degrado ambientale, mescolati alla buona “pratica” di architetti, performer, placemaker, bellissime, suggestive installazioni, troppo spesso troppo vicine a quelle degli artisti, troppi monitor, dai quali per vedere e ascoltare ciò che esce non basta un mese seduti nelle varie stanze. Mi sembra, inoltre, in merito ai contenuti, come ormai appare scontato da tempo, che molti paesi si organizzano e riorganizzano le loro visioni sullo spazio dell’abitare, sulle città, sui luoghi, tra presente e futuro, e fra essi il padiglione turco, quello uruguaiano, o della Danimarca, che presenta uno spettacolare video-modello che simula con grande efficacia ed espressività il cambio climatico e i conseguenti disastri che ci attendono e che già stiamo vivendo. L’idea complessiva che emerge un po’ ovunque, è che tutti stiano producendosi in una sorta di Transizione progettuale, ovvero prove generali per immaginare un modo differente di essere e fare architettura.

Ho visto, ahimè, anche la sfilata di alcuni colleghi accademici, più paludati che mai in queste occasioni, nelle quali non essendo protagonisti, la cosa migliore è parlare male di tutto e tutti, dunque, piuttosto che guardare con curiosità la Biennale, si avvertiva a distanza con quanta “puzza sotto al naso” si aggiravano tra i padiglioni depositando sentenze ipercritiche di disapprovazione totale.

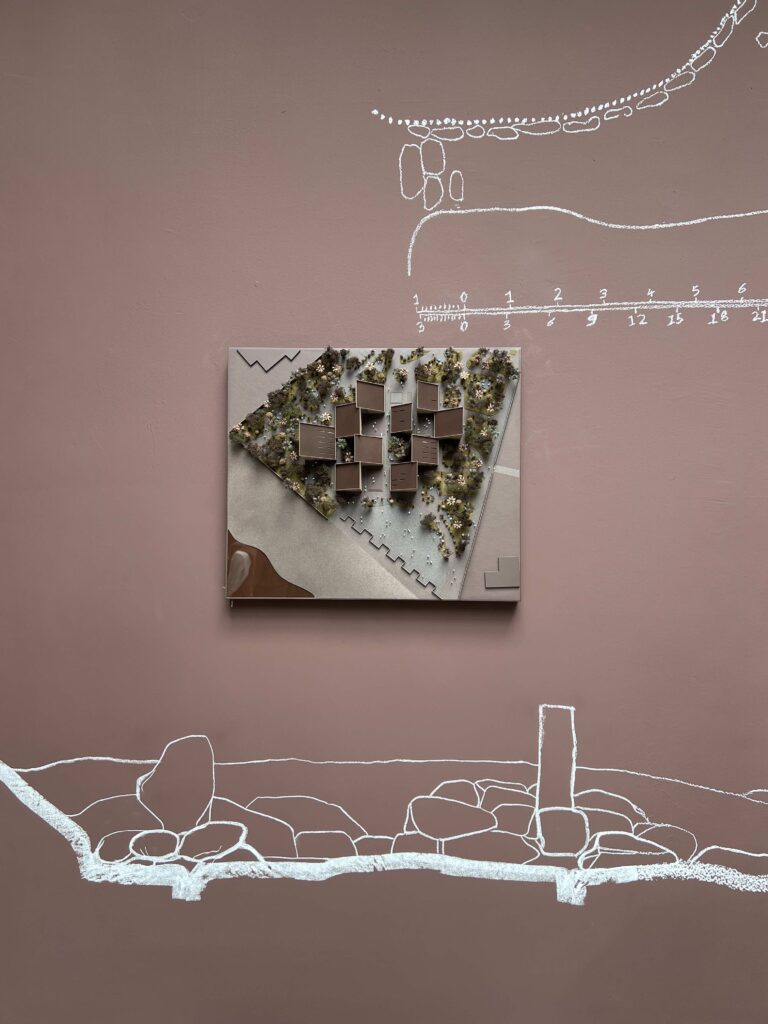

Vale dunque la pena citare di aver visto una monografia, nel padiglione centrale, dedicata alla brava e affascinante architetto Miriam Kamara e al suo studio Atelier Masomi, fondato nel 2014, che mette in evidenza come il partire dai principi di base, dalle esigenze locali, dal soddisfare i bisogni sociali, conduca alla redazione di progetti coerenti, senza perdere mai in originalità e poetica. Atelier Masomi, allestisce lo spazio con una serie di pareti con disegni-graffiti di architetture tradizionali africane, sulle quali poggiano con eleganza modelli e disegni (lo studio era già stato invitato alla precedente edizione del 2021), che fanno da sfondo ai progetti di Kamara: centri sociali, culturali per le comunità africane, moschee, in cui due stupende ricorrenti tonalità, il terra e il blu chiaro conferiscono un fascino insuperato a questi edifici, e dai progetti emerge molta attenzione allo spazio collettivo, che in Africa significa rieducare le comunità locali, abituandole a modelli che seguono la tradizione, e ne aggiornano il fascino e l’efficacia. Germania, con “Open for Maintenance” propone un esperimento di vita all’interno della struttura nei Giardini, così a chi entra nella grande stanza principale trova, accumulati, i materiali di spoglio di oltre 40 padiglioni della Biennale Arte 2022, che saranno oggetto di riuso nell’ambito di una serie di workshop con studenti. Molto divertente il padiglione del Messico con un vivace frammento in scala reale di un campo da basket, con intorno, spazio sociale e caffè buonissimo di alta quota, musica, danze colori. Molto forte anche il video dedicato alla legge per le foreste del padiglione uruguaiano, un corto di 12 minuti che racconta la filiera del legno dalla foresta ad edifici sostenibili, con bellissime immagini e musiche evocative. Misterioso, poetico, evocativo il piccolo padiglione dell’Uzbekistan, curato da Studio KO, che propone un labirinto con luce rarefatta, in mattoni, una piccola città-fortezza omaggio alla memoria di un passato in cui natura e artificio erano in equilibrio, ispirato alle antiche “qala” del Karakalpakstan, regione occidentale del Paese. Il piccolo padiglione Latvia si concentra sul consumismo e allestisce un minimarket che vende le architetture delle passate biennali. Il Brasile ci offre una riflessione sulle terre, sulla natura, nel contrasto tra memoria, tradizione e modernità, mentre Francia, Gran Bretagna, Usa, insistono su atteggiamenti performativi, come il teatro effimero dei francesi, le installazioni soft-tech all’americana, tende multicolor e una serie di oggetti casuali nel bellissimo padiglione di Sverre Fehn. Un grande tappeto con la pianta del padiglione svizzero nel padiglione svizzero, una suggestiva tenda esterna accoglie chi visita il padiglione del Giappone, mentre Spagna e Olanda cercano di avviare riflessioni su temi dell’architettura e delle problematiche ambientali. L’Argentina si presenta all’Arsenale con una tema, riflessivo e poetico, sull’acqua, declinato in diverse esperienze di progetti originali e immagini di paesaggi acquatici, inclusa una fabbrica realizzata ormai diversi anni fa, dell’insuperato maestro Rogelio Salmona.

Una nota positiva l’accoglienza per la stampa all’Arsenale, dove Rolex, sapiente e fedele sponsor della Biennale, con generosità e gusto, supportato da Paola Lenti, allestisce uno spazio di ottimo relax. Poco prima di arrivare ai Giardini della Biennale, nel piccolo parco vicino, frutto una interessante collaborazione tra Holcim e Nornam Foster, si nota un prototipo di Tiny House, progettato con principi ergonomici, energetici, ecologici, senza perdere di vista la qualità architettonica.

La riflessione finale, di questa due giorni intensa, è che Leslye Lokko merita di essere stata nominata curatrice di questa Biennale, Cicutto, come ho già scritto, ha avuto coraggio nello sceglierla, da ora in poi ci aspettiamo tanto di questo Sud e meno di certo Nord, convinti che le cose migliori nascano sempre dal basso (dunque dal sud, anche se poi il nord se ne appropria e le trasforma in denaro!).