Mi sono laureato in architettura con entusiasmo e motivazione, alla fine degli anni Settanta: trentotto esami e una tesi sul paesaggio, quando ancora di questo argomento si discuteva solo tra addetti ai lavori.

Ho capito, sino dagli studi, dal primo fino all’ultimo anno, che l’architetto sarebbe sempre stato un lavoro difficile, complesso che chiedeva -e chiede- una solida cultura generale -e al contempo specifica- intorno al costruire e all’abitare, alla città, allo spazio, assieme ad una padronanza di mezzi e strumenti tecnici notevole e sempre aggiornata, ieri e oggi ancora di più.

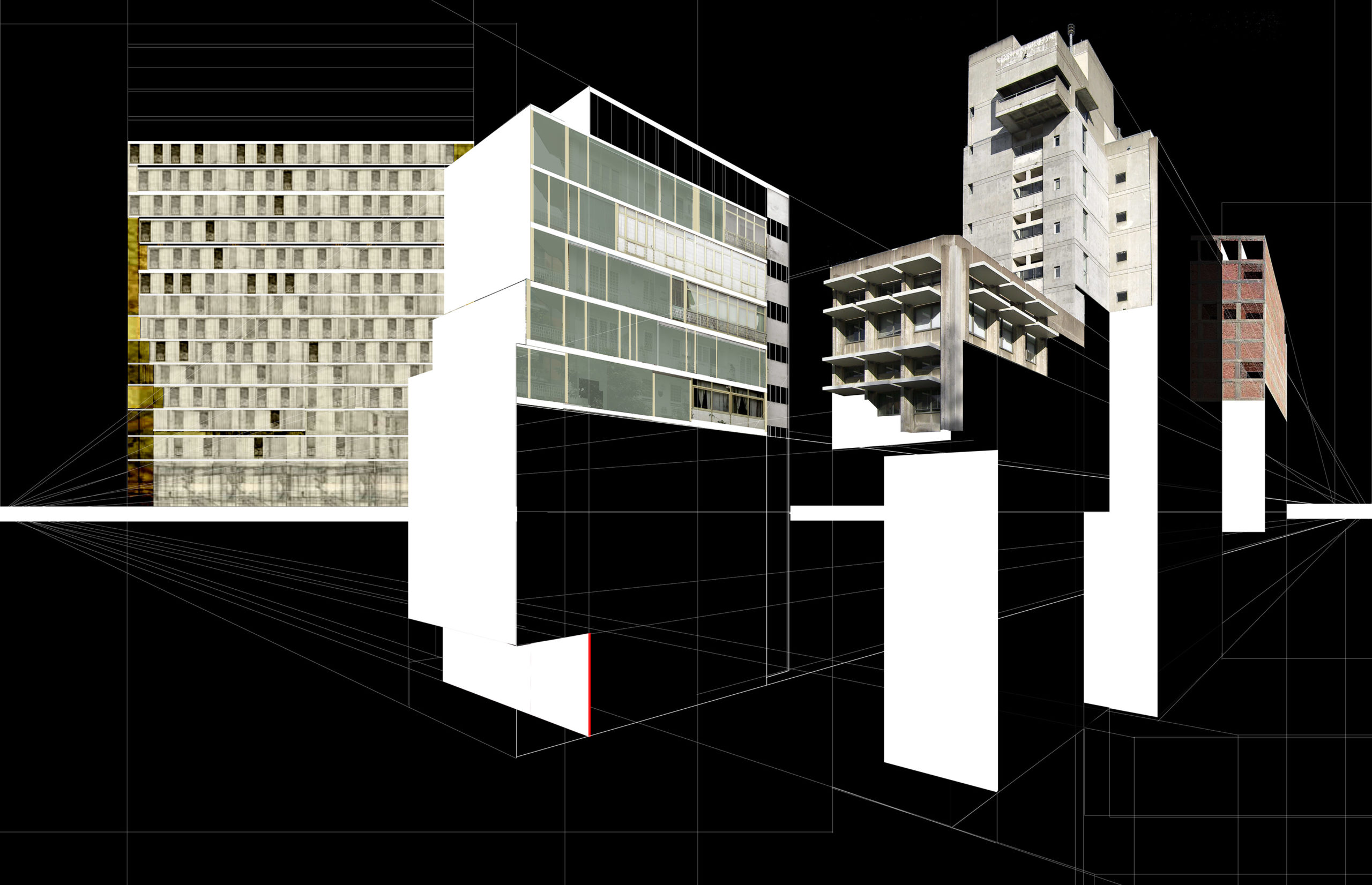

Giuseppe Stampone, Architecture of Intelligence, 2019, Black Bic Ballpoint Pen on Wooden Board, 35,5 x 29 cm, Museum of Fine Arts, Houston, Permanent Collection, Courtesy The Pool NYC

Per anni, dopo la laurea, ho fatto l’architetto, e da subito ho iniziato a scrivere, fare ricerca, sperimentare, senza mai smettere di tenere in piedi due strade: progettare/costruire, sperimentare tra ricerca e insegnamento.

Sono entrato in università giovane, dove sono rimasto precario per molti anni, con infruttuosi tentativi di superare concorsi sempre -stranamente- pre-destinati ad altri. Tuttavia non ho mai smesso di insegnare e seguo tuttora insegnando, prima come docente a contratto e svolgendo al contempo la professione, poi, dopo un concorso finalmente vinto, per molti anni mi sono dedicato solo alla didattica, adottando il tempo pieno e lasciando l’attività professionale. Mi hanno tenuto a contatto con la progettazione i tanti libri che ho curato, la direzione di riviste, le ricerche svolte in università, nelle quali sempre una parte importante era dedicata alla sperimentazione tra architettura, città, design.

Mai ho dimenticato nel corso del mio lavoro, tantomeno misconosciuto, come le diverse scale del progetto di architettura sono tra loro interagenti e impossibili da separare, avendo esperienza e conferma, oltre che dal mio, anche da altri percorsi, di come questa unità sia stata fondamentale per risultati importanti.

Oggi, alla luce di questa grande crisi sanitaria, che purtroppo si innesta su una crisi sociale più lunga, emergono ancora di più drammatici i mali cronici -della formazione e poi della professione- dell’aver scelto e imposto specializzazioni (del tutto inutili per il mercato post laurea), di aver sancito “d’ufficio” la separazione dei saperi (urbanistica vs architettura su tutte), mettendo in mostra la parte più debole di un percorso formativo e professionale, che nel tempo ha fiaccato la forza unitaria di un affascinante lavoro come quello dell’architetto.

I laureati in architettura si iscrivono ad un Ordine professionale che si chiama (appunto non più e non solo Ordine degli Architetti) ma Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori, che non garantisce –nemmeno nella sigla- il tenere insieme queste diverse scale progettuali, ma di fatto ne ha sancito, drammaticamente e forzatamente, la loro separazione.

Mai ho dimenticato nel corso del mio lavoro, tanto meno misconosciuto, come le diverse scale del progetto di architettura sono tra loro interagenti e impossibili da separare, avendo esperienza e conferma, oltre che dal mio, anche da altri percorsi, di come questa unità sia stata fondamentale per risultati importanti.

Anche questo ha contribuito ad una perdita di centralità dell’architetto nella società, così come di una scarsa e lungimirante visione e di insensate riforme e politiche accademiche-universitarie, in cui ad Architettura, come altre professioni, si introduce la laurea triennale (detta anche breve!), una scelta, in un paese in perenne precarietà come l’Italia, che ha decretato lo smembramento di un insieme di conoscenze che richiedevano, e richiedono ancora, di saper pensare, oltre che progettare “dal cucchiaio alla città”. E mi si dimostri il contrario, please!

Il paradosso è stato inoltre, che proprio noi italiani abbiamo umiliato anni di esperienza professionale e formativa, che negli altri paesi faceva scuola -soprattutto quando l’architettura italiana era studiata, divulgata e apprezzata- per arrivare, di fatto, alla distruzione sistematica di un sapere che aveva soprattutto importanti radici nella nostra lunga storia di creatori e costruttori.

Si assiste così, in particolare dagli ultimi dieci anni in qua, al costante calo di iscrizioni ai corsi di laurea di architettura, con un declino inarrestabile per l’appeal verso questa laurea, segno evidente, ma non troppo forse, che occorre tornare a numeri (di iscritti e laureati) più “intelligenti”, con percorsi formativi e sbocchi professionali del tutto rinnovati. E’ il caso però di ricordare, non tanto tra le righe, che l’architetto non è un lavoro cui tutti possono attendere come qualsiasi altra laurea, ma una professione per personalità con forte passione, interesse, curiosità, motivazione, intelligenza e sensibilità, insomma una laurea che si sceglie soprattutto con un determinato e sentito desiderio di diventare progettisti, e non solo per ripiego, o perché il test a medicina o a giurisprudenza, o altrove è andato male e quindi questa laurea è tra le più “facili”!

E a nulla sembrano essere valsi in questi anni, soprattutto per chi dirige e coordina, nelle sedi ministeriali le decisioni sui percorsi formativi, il rapido mutamento di una società profondamente diversa da quando l’architetto ha fatto il suo esordio nell’Italia del secondo dopoguerra, un mutamento accelerato da crisi climatiche, ambientali, finanziarie, dalla trasformazione delle città e dell’abitare, fino all’attuale grande crisi sanitaria che ha generato e stimola un profondo ripensamento dei complessivi modelli di crescita.

Ma la crisi dell’architetto -che si dibatte tra mancanza di vera vocazione e un mercato che non ne ha più bisogno se non in nicchie- coincide con quella dell’ingegnere, oggi sempre più manager, esperto, tecnologo che non costruttore e detentore del processo edilizio, così come con la crisi di molte altre figure, penso agli avvocati, ai giornalisti, agli stessi medici, alle lauree in lettere e alle aree della sociologia e delle scienze politiche. Molte di queste discipline classiche potrebbero trovare sintesi in nuovi sbocchi, in cui una originale “miscela” di saperi, potrebbe, nel fondersi o fondere le loro parti più significative, aprire prospettive di futuro, in lauree multidisciplinari, capaci di soddisfare il meglio delle necessità che oggi provengono dalla società civile.

Così oggi tocca agli architetti, senza dubbio tra le professioni più antiche, dare il via al radicale cambiamento: le città della pandemia non saranno più le stesse, il futuro, e ancora prima questo difficile presente, chiedono un modo diverso di affrontare le questioni e i temi emergenti, chiedono concretezza e mestiere, nuove, sensibili professionalità, non superficialità, ma una nuova esperienza e cultura insieme, flessibilità e adattamento, risposte concrete alle richieste del mercato.

Occuparsi di nuovi temi, alcuni ormai da troppo tempo divenuti drammi della società contemporanea, -spazzatura, inquinamento, clima, energie, città degradate, periferie disumane, spazi di vita comune, emergenze abitative, luoghi per la cura-, disegnano una geografia di mappe inquietanti, tra le quali i profondi cambiamenti nelle modalità di uso dello spazio, imposte dalle grandi trasformazioni, oggi rese macroscopicamente evidenti nel corso dell’epidemia, che saranno accelerate nei mesi e anni che seguiranno, imponendoci ancora altri cambiamenti.

Scienza, tecnica, costruire, ambiente, ecologia, storia, cultura, abitare e spazio costruito, città e luoghi, poetica, bellezza, società, sanità, formazione, istruzione, agricoltura, biologia, botanica, sono aree che dovranno sempre più interagire per la necessaria, obbligatoria soddisfazione di risposte multiple a bisogni sempre più complessi delle società attuali e di quelle dei prossimi anni.

Siamo quindi prossimi ad un nuovo processo di adattamento che non dovrebbe spaventare troppo gli architetti, i designer, chi si occupa di città e di paesaggi, anzi, così come da sempre sono mutate le modalità insediative, i cicli produttivi, il lavoro, da stanziale a mobile e remoto, nel rispondere all’emergere di nuove epidemie e problematiche sanitarie, a mutamenti produttivi e abitativi, queste sfide dovrebbero imporci di cambiare -dalla formazione alla professione- il nostro modo di osservare e rispondere alle domande in atto. Come in passato, e di recente, dopo i terremoti, o prima per il contrastare la malaria, le frane e i dissesti, hanno profondamente influenzato lo sviluppo del paesaggio italiano e le conseguenti risposte progettuali, oggi la pandemia, spinge e richiede, tuttavia, maggiore conoscenza e studio dei principi naturalistico/ecologici, coniugare umanesimo e ICT, poetica e intelligenza artificiale, capacità di fondere originalità e identità dello spazio -urbano, abitato- con processi tecnologici, facendo i conti con la quarta rivoluzione digitale, oggi difronte a noi, spinta da questa ennesima crisi mondiale.

Sono convinto che solo così, per l’architetto, sarà possibile, riprendersi una larga fetta di interesse sociale, di attività e di mercato professionale, del saper rispondere alle sfide di una società in rapido e continuo mutamento, del riconquistare una spazio –necessario- al progetto come strumento di conoscenza e trasformazione, di visione e proiezione, ritrovando il senso di un lavoro affascinante e ancora autenticamente ricco di opportunità.

La pandemia ha messo, inoltre, difronte a noi come il fallimento dell’urbanistica, soprattutto degli ultimi cinquant’anni, si sia tradotto in una sempre maggiore inadeguatezza di questa disciplina verso la realtà delle città e del loro quotidiano farsi e disfarsi. Non da meno l’architettura, ridotta a marginale attività in cui prevalgono più le ossessioni formalistiche -nonché stellari/spettacolari-, le nostalgie compositive e gestuali, piuttosto che il saper coniugare spazio urbano e spazio abitato, poetica e tecnica. L’architettura, che ha dimenticato di sapersi occupare dei processi umani e delle implicazioni economiche, oggi anche etniche e ambientali, della bellezza dei centri urbani, risponde ormai da troppo, più a logiche di profitto, immobiliari e comunicative, mass mediatiche, che non di “servizio” sociale.

E’ urgente, fondamentale, ripensare ad una nuova “scienza delle città”, superando i finti specialismi -rimettendo in discussione quella sciocca separazione tra urbanisti, architetti e designer-, fondendo i saperi, le discipline, verso una scienza capace di garantire, in prima battuta, come avvenuto fino a circa un secolo fa, un equilibrio tra natura e abitare, una vita dignitosa e decorosa per tutti, l’estinzione progressiva delle diseguglianze. Anche il riprendere la migliore lezione di alcuni Maestri dell’architettura della modernità, una lezione ed esperienze necessarie alla emancipazione di città e cittadini, produzioni e prodotti, costruendo architetture, oggetti, spazi insuperati per bellezza e forma, funzione e tecnologia innovativa.

Si tratta, senza dubbio, di ricostruire una rinnovata fiducia verso la tecnica e il progetto, capace di aiutarci a ricostruire le nuove figure professionali: figure che sappiano occuparsi della città e i suoi luoghi deformati, ripensare le infinite quantità di edifici anonimi, di spazi in attesa, del proporre un equilibrio tra ecologie interrotte e le diverse forme di habitat, tra i paesaggi mutilati e altri bisognosi di nuovi valori, di colmare gli squilibri tra vuoti e pieni, tra eccessi e carenze.

Christian Norberg-Schulz, nel suo “Genius Loci”, riporta una frase di Le Corbusier, che come sempre oggi appare ancora profetica: “L’uomo abita male, questa è la ragione vera e profonda dei rivolgimenti attuali”, non sarebbe intelligente ricominciare da questa storica intuizione di un Maestro, per ripensare l’oggi e il domani dell’architetto, dell’architettura e delle città?